3

Untersuchung, Prüfung, Monitoring

Vielen Korrosionsuntersuchungen gehen detaillierte Systemanalysen voraus. Langjährige Kooperationen mit Kunden in praktisch allen industriellen Branchen haben im IFINKOR ein Kompetenzpotenzial aufgebaut, welches bei Fragestellungen zeiteffektiv fundierte Bewertungen und Schlussfolgerungen für die weitere Vorgehensweise ermöglicht.

Für korrosionstechnische Untersuchungen steht im IFINKOR Laborkapazität mit einer großen Anzahl an chemischen, analytischen, elektrochemischen und werkstofftechnischen Methoden und Apparaten zur Verfügung. Je nach Erfordernis werden genormte oder mit dem Kunden abgesprochene oder für ihn entwickelte Verfahren angewendet. Für die Überwachung von Korrosionssystemen und technischen Prozessen entwickelt IFINKOR elektrochemische Sensorik, welche im betrieblichen Einsatz Echtzeitinformationen liefert, die zu Steuerungszwecken verwendet werden können. Zu diesen Tools gehören z. B. die elektrochemische Rauschstromsensorik mit CoulCount-Datenanalyse und die Potentialgradienten-Methode zum Monitoring und Steuern von chemischen und galvanischen Prozessschritten.

3.1

Sauergas-Korrosion

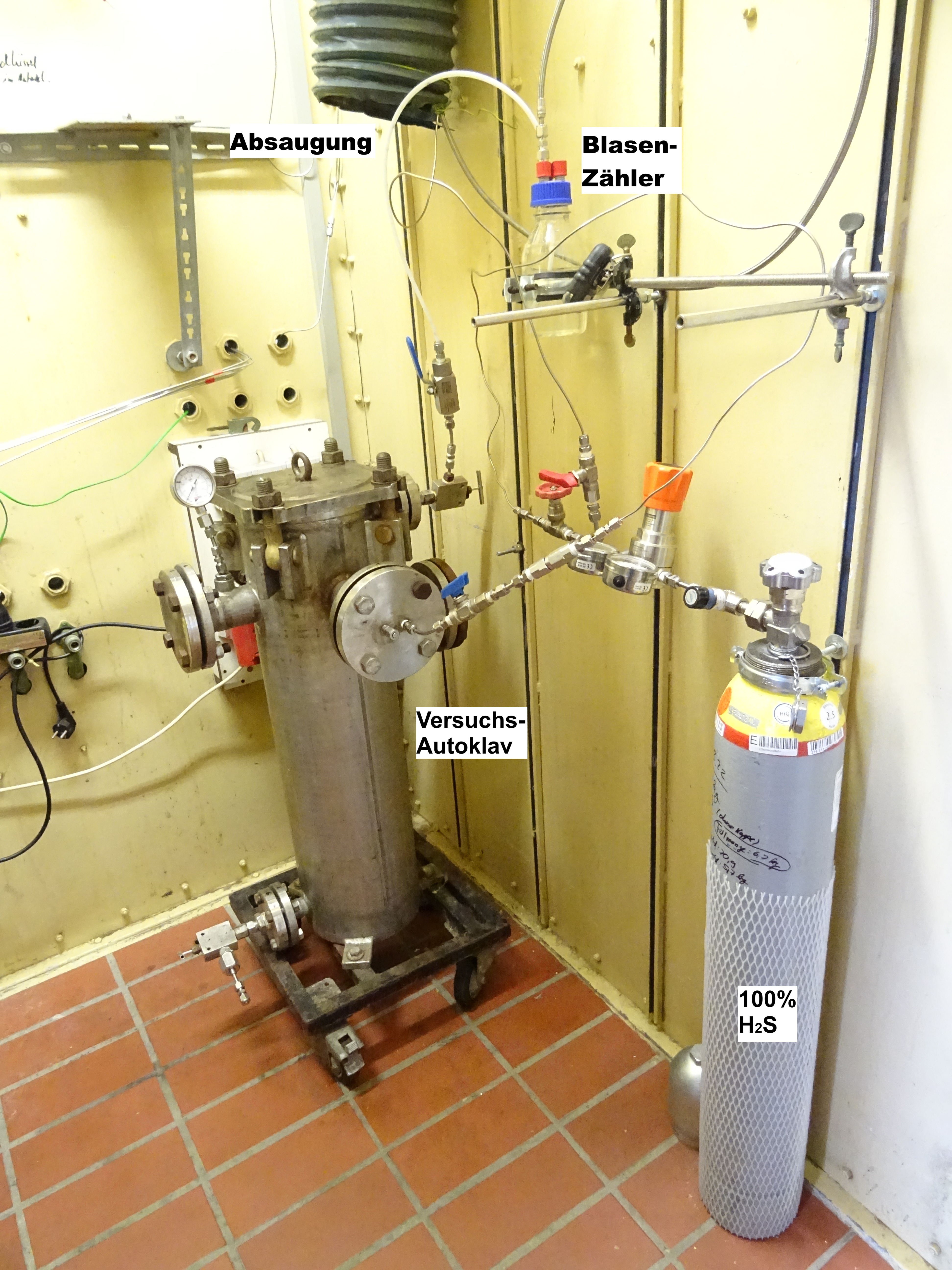

Schwefelwasserstoffhaltige wässrige Korrosionssysteme können insbesondere für niedrig- und hochlegierte Stähle hoch korrosiv sein, sowohl im Materialabtrag als auch für Rissbildung durch aufgenommenen Korrosionswasserstoff.

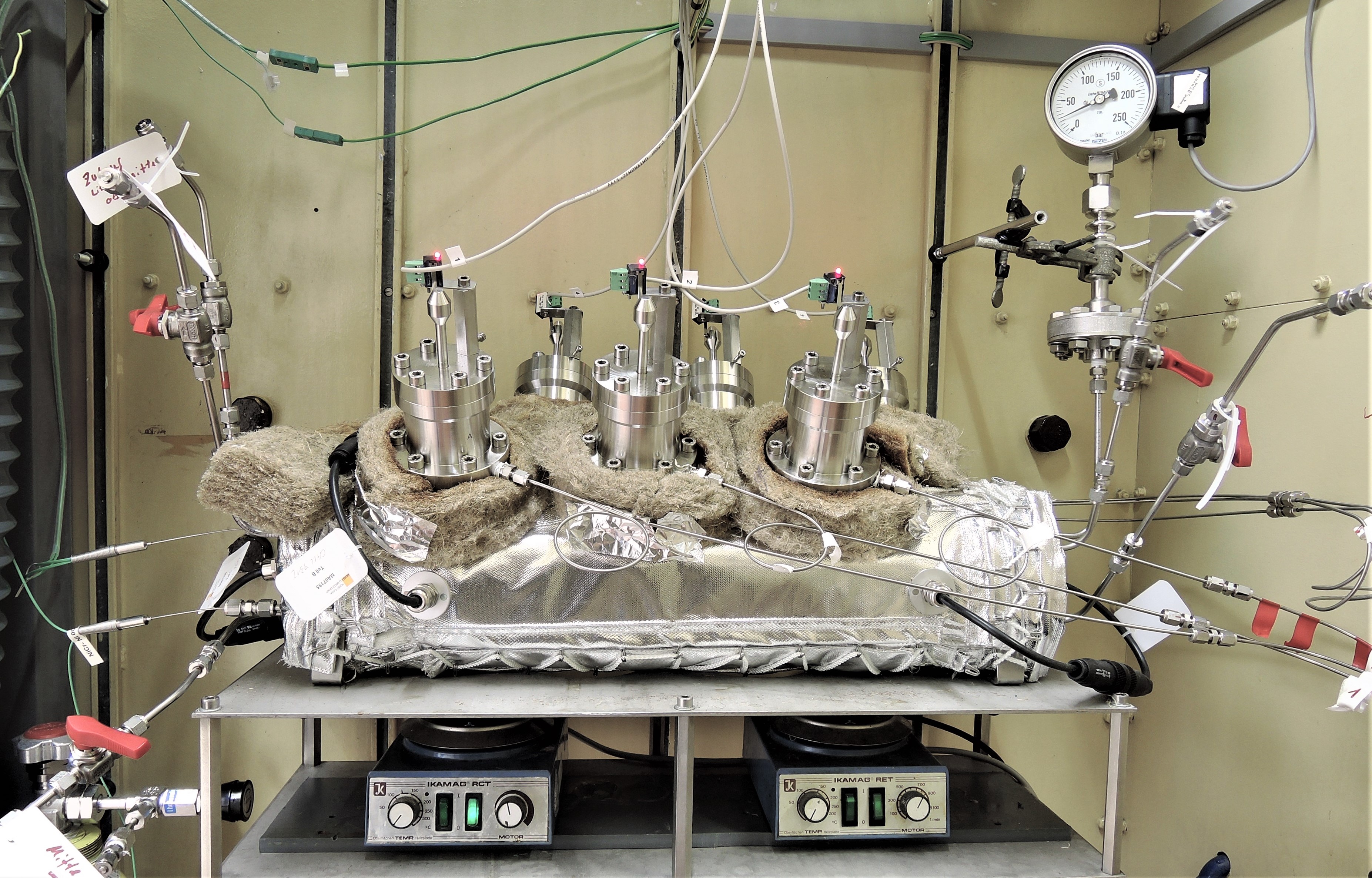

Das IFINKOR verfügt über die apparativen und sicherheitstechnischen Ausrüstungen und jahrzehntelange Erfahrungen (insbesondere bei der Förderung und beim Transport von Erdöl und Erdgas), um Untersuchungen mit H2S vom flüssigen Zustand (Studien zum Phasenverhalten) bis hin zu Umgebungen mit hohen H2S-Partialdrucken und erhöhten Temperaturen durchzuführen. Tests auf Werkstoffempfindlichkeiten für HIC (Hydrogen Induced Cracking), SSC (Sulfide Stress Cracking) oder SOHIC (Stress-Oriented Hydrogen-Induced Cracking) ohne und in Gegenwart von Elementarschwefel werden sowohl nach Normvorgaben (NACE TM0184, NACE TM0177, NACE MR0175/ISO 15156) als auch nach Kundenwünschen (Fitness-for-Purpose) durchgeführt. Hierfür steht im IFINKOR eine große Anzahl von teilweise speziell entwickelten Hochdruckapparaten unterschiedlicher Volumina bereit.

3.2

Wasserstoff-Permeationsmessung bei HP-HT-Bedingungen

Die Geschwindigkeit der Wasserstoffaufnahme (Absorption) und Wasserstoffabgabe (Desorption, Effusion) des Werkstoffs hängt von der Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffs im Werkstoff und der Phasengrenzkinetik des Absorptions- und Effusionsvorganges ab. Das IFINKOR verfügt über die apparativen Voraussetzungen, Wasserstoff-Permeation unter Gasdrucken bis 200 bar und Temperaturen bis 250 °C bei gleichzeitiger mechanischer Belastung zu messen. Die Messungen erfolgen an Hohlzugproben, welche von außen mit Wasserstoffdruck beaufschlagt werden. Der Wasserstoff permeiert in die Bohrung und seine Menge wird zeitbezogen gasvolumetrisch gemessen. Gegenüber der bohrungsseitig druckbeaufschlagten Verfahrensvariante besitzt die im IFINKOR entwickelte Methodik den entscheidenden Vorteil, dass nur auf diese Weise der Einfluss von Oberflächenmodifizierungen (Adsorbate, Überzüge, Beschichtungen, diffusive Randzonenfunktionalisierung) auf die Hemmung oder Begünstigung der H-Aufnahme und H-Effusion untersucht werden kann.

| Drucke | bis 200 bar |

| Temperaturen | bis 250 bar |

| Mechanische Belastung | |

| Gase | H2, CO2, CH4, NH3, H2S, O2, Gemische |

3.3

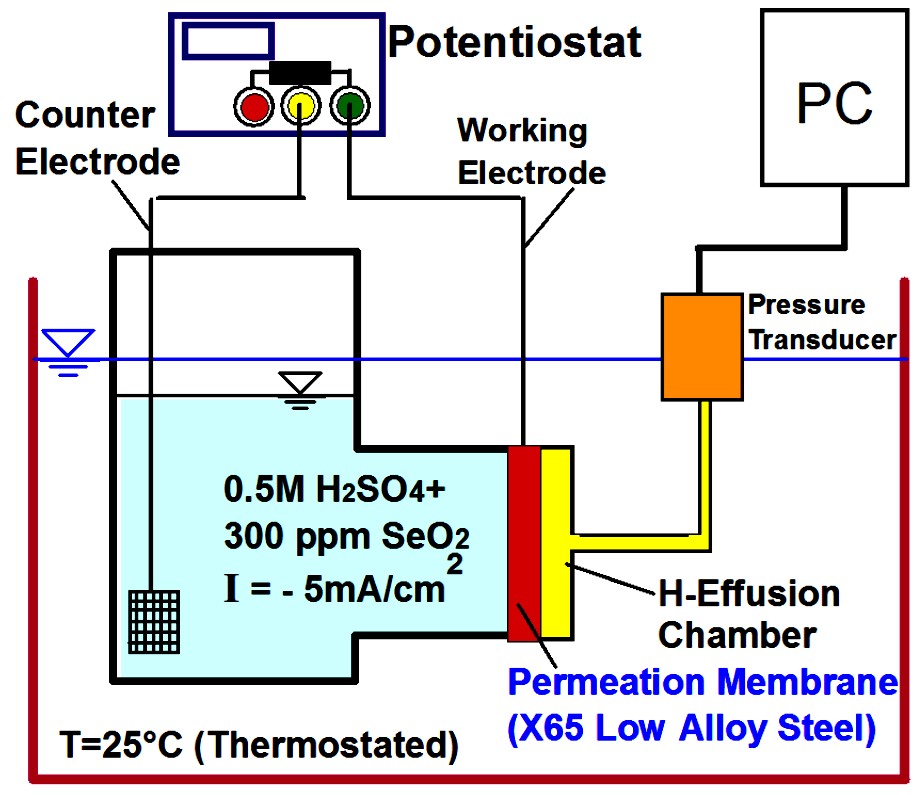

Wasserstoff-Permeation bei elektrochemischer Beladung

Wasserstoff-Permeation kann auch bei elektrochemischer Beladung an dünnen Blechmembranen gemessen werden. Dies ist allerdings auf ferritische Werkstoffe beschränkt, da der Wasserstoff in Austeniten einen zu geringen Diffusionskoeffizienten aufweist und die Versuche nicht akzeptablen Zeitaufwand erfordern würden. Der permeierende Wasserstoff wird entweder elektrochemisch indiziert (Methode Devanathan und Stachurski) oder zeitbezogen gasvolumetrisch gemessen. Letztere Verfahrensweise besitzt den entscheidenden Vorteil, dass auf diese Weise der Einfluss von Oberflächenmodifizierungen (Adsorbate, Überzüge, Beschichtungen, diffusive Randzonenfunktionalisierung) auf die Hemmung oder Begünstigung der H-Aufnahme und H-Effusion untersucht werden kann.

3.4

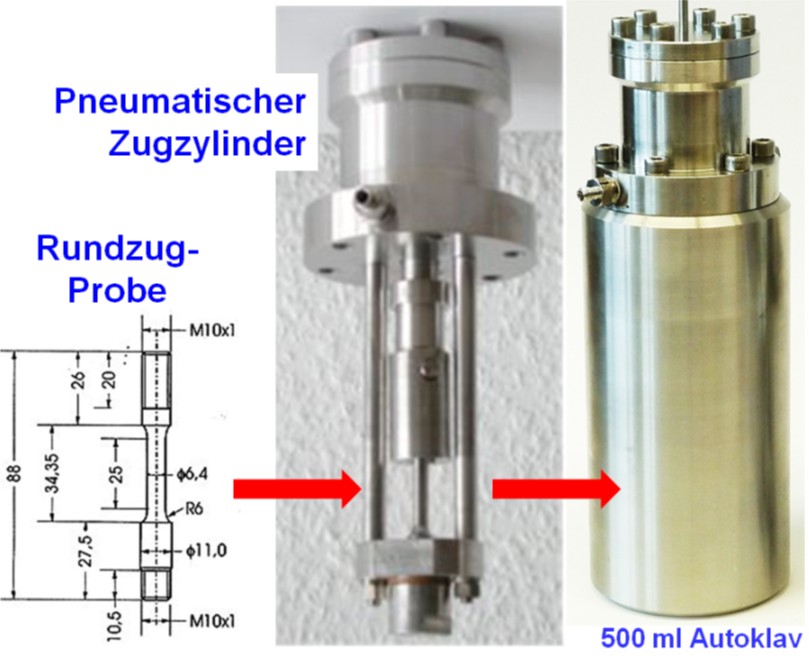

Spannungsrisskorrosion

Konstant belastete Zugproben werden in genormten oder vom Kunden gewünschten Prüfmedien bei gewünschten Temperaturen und Drucken ausgelagert. Im IFINKOR entwickelte pneumatische Zugbelastungseinheiten erlauben, bis zu 6 Proben gleichzeitig unter identischen Umgebungsbedingungen bei Drucken bis 200 bar und Temperaturen bis 200 °C zu testen (6-Zylinderapparaturen). Das Testequipment eignet sich auch für SSC (Sulfide Stress Cracking)-Versuche nach NACE TM0177, Testmethode A. Autoklaven unterschiedlicher Volumina stehen für die Auslagerung von belasteten C-Ringen nach NACE TM0177, Testmethode C, und von 4-Punkt-Biegeproben nach DIN EN ISO 7539-2 bereit.