1

Wasserstoff Kompetenzzentrum

Wasserstoff ist der Energieträger der Zukunft, doch seine Nutzung stellt Konstruktionswerkstoffe vor Herausforderungen. Wasserstoff kann in metallische Werkstoffe eindringen und deren mechanisch-technologischen Eigenschaften, insbesondere deren Duktilität verschlechtern. Man spricht hier von Wasserstoffversprödung. Ob und in welchem Maße aufgenommener Wasserstoff einen Werkstoff schädigt, muss getestet werden. Das IFINKOR ist darauf spezialisiert, Werkstoffqualifizierungen für den Einsatz in Wasserstoff-Umgebungen durchzuführen.

Hierzu wird Wasserstoff in einen metallischen Werkstoff eingebracht, die Konzentration des Wasserstoffs im Werkstoff analysiert und seine Konzentration mit der Abnahme der Duktilität über Versprödungsindices korreliert.

1.1

Beladung von Werkstoffen mit Wasserstoff

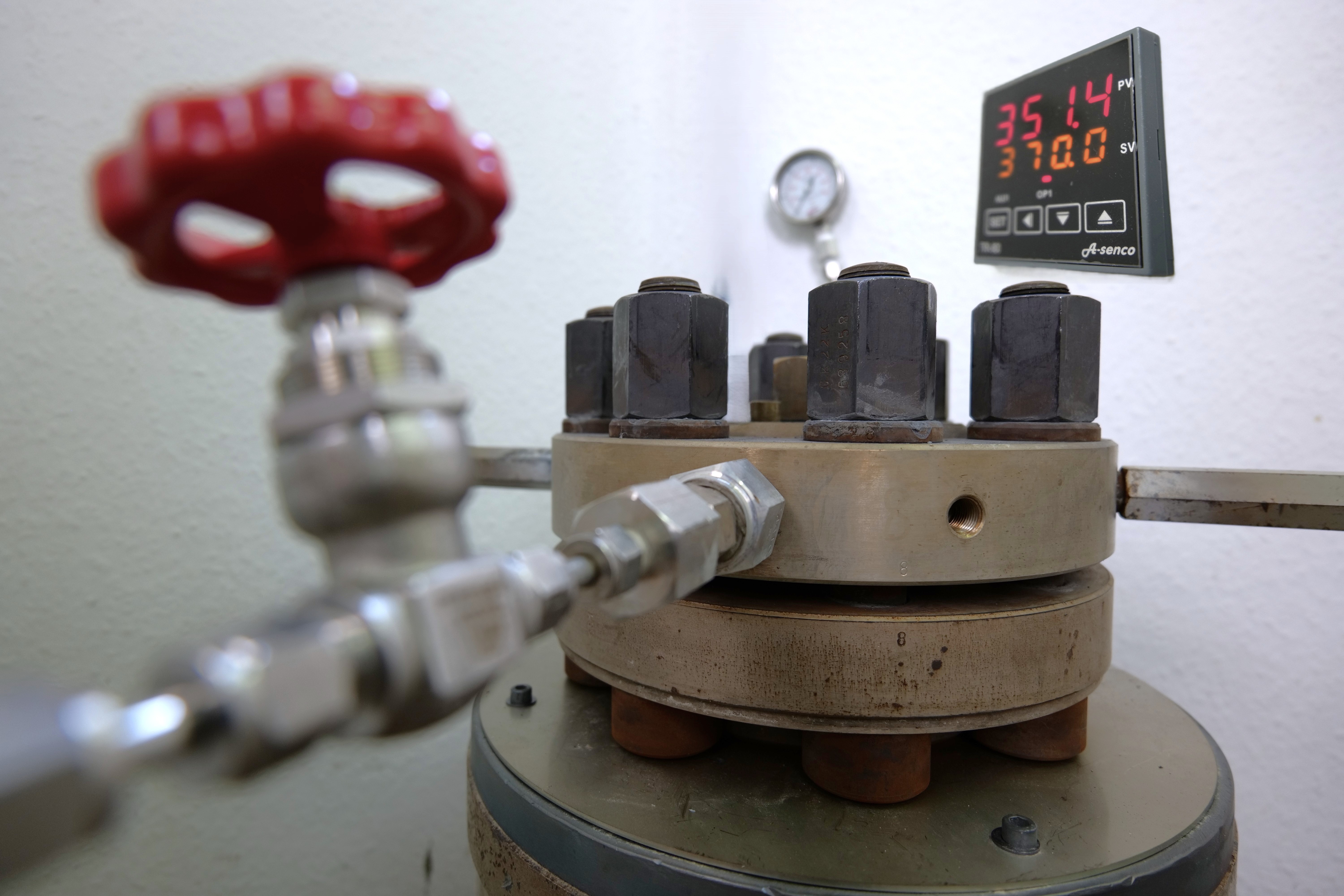

Die Beladung von Materialprüflingen, meist standardisierte Rundzugproben, erfolgt aus Zeit- und Kostengründen in Wasserstoffgas (oder Gemischen mit O2, N2, CO, CO2, NH3, H2S) bei Drucken bis 350 bar und Temperaturen bis 300 °C. Bei Umgebungsbedingungen wäre die Diffusionsgeschwindigkeit von Wasserstoff im Werkstoff viel zu gering und die Beladung würde unter Umständen viele Monate dauern. Das IFINKOR verfügt über eine Vielzahl von Hochdruckapparaten (Autoklaven), mit denen solche Beladungen an einer Vielzahl von Prüflingen gleichzeitig durchgeführt werden können.

Die bei der Beladung im Werkstoff aufgenommene Menge an Wasserstoff wird quantitativ analysiert (z. B. durch Schmelzextraktion an kleinen Zylinderproben, die im Beladungsautoklaven mit ausgelagert wurden).

1.2

Langsamzugversuch unter Wasserstoffatmosphäre

Die H-beladenen Rundzugproben werden unter Wasserstoffdruck dem sogenannten langsamen Zugversuch bei konstanten, auf die Messlänge bezogenen Dehngeschwindigkeiten von 10-6 bis 10-4 s-1 unterzogen. Die abgesenkte Dehnrate verstärkt den Wasserstoff-Effekt. Das Ergebnis wird mit dem mechanisch-technologischen Verhalten unbeladener Proben an Luft verglichen und in Form von Wasserstoffversprödungsindices quantifiziert. Die Atmosphären beim Zugversuch können aus Wasserstoff oder Gemischen mit O2, N2, CO, CO2, NH3, H2S bestehen und Drucke bis 250 bar und Temperaturen bis 200 °C beinhalten. Das IFINKOR verfügt über verschiedene Zugautoklaven und moderne Prüfapparaturen mit Zugkräften bis 100 kN, welche auch für Zugschwellversuche genutzt werden können.

| Drucke | bis 250 bar |

| Temperaturen | bis 200 °C |

| Dehnrate | ≥ 10-6 s-1 |

| Gase | H2, O2, CO, CO2, CH4, NH3, H2S, Gemische |

1.3

Wasserstoff-Permeationsmessung bei HP-HT-Bedingungen

Die Geschwindigkeit der Wasserstoffaufnahme (Absorption) und Wasserstoffabgabe (Desorption, Effusion) des Werkstoffs hängt von der Diffusionsgeschwindigkeit des Wasserstoffs im Werkstoff und der Phasengrenzkinetik des Absorptions- und Effusionsvorganges ab. Das IFINKOR verfügt über die apparativen Voraussetzungen, Wasserstoff-Permeation unter Gasdrucken bis 200 bar und Temperaturen bis 250 °C bei gleichzeitiger mechanischer Belastung zu messen. Die Messungen erfolgen an Hohlzugproben, welche von außen mit Wasserstoffdruck beaufschlagt werden. Der Wasserstoff permeiert in die Bohrung und seine Menge wird zeitbezogen gasvolumetrisch gemessen. Gegenüber der bohrungsseitig druckbeaufschlagten Verfahrensvariante besitzt die im IFINKOR entwickelte Methodik den entscheidenden Vorteil, dass nur auf diese Weise der Einfluss von Oberflächenmodifizierungen (Adsorbate, Überzüge, Beschichtungen, diffusive Randzonenfunktionalisierung) auf die Hemmung oder Begünstigung der H-Aufnahme und H-Effusion untersucht werden kann.

| Drucke | bis 200 bar |

| Temperaturen | bis 250 bar |

| Mechanische Belastung | |

| Gase | H2, CO2, CH4, NH3, H2S, O2, Gemische |

1.4

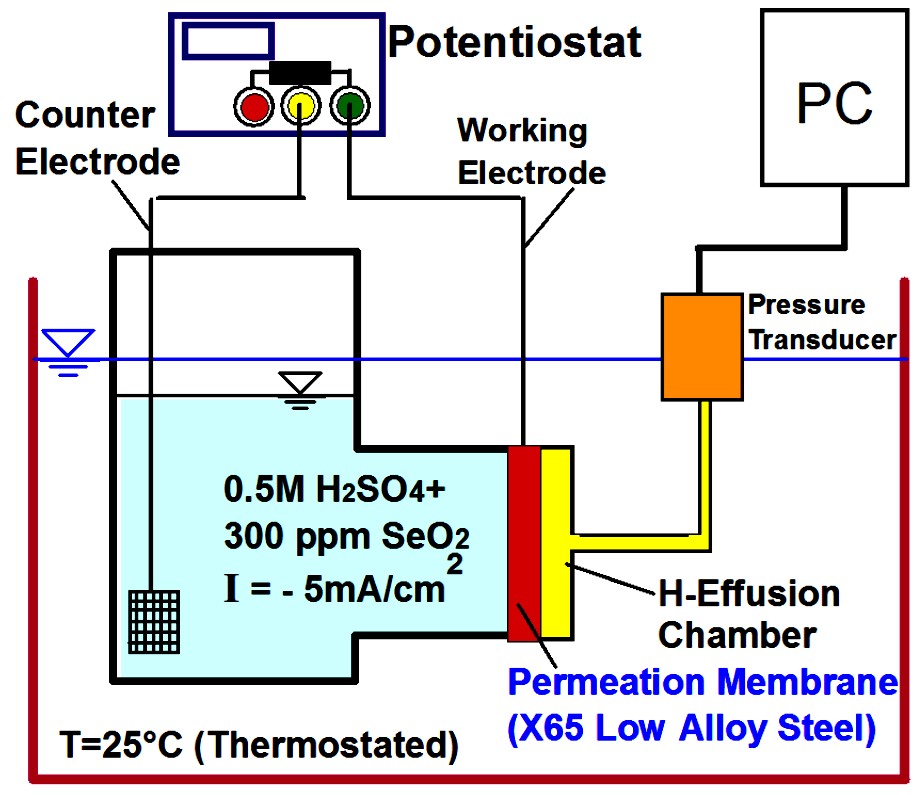

Wasserstoff-Permeation bei elektrochemischer Beladung

Wasserstoff-Permeation kann auch bei elektrochemischer Beladung an dünnen Blechmembranen gemessen werden. Dies ist allerdings auf ferritische Werkstoffe beschränkt, da der Wasserstoff in Austeniten einen zu geringen Diffusionskoeffizienten aufweist und die Versuche nicht akzeptablen Zeitaufwand erfordern würden. Der permeierende Wasserstoff wird entweder elektrochemisch indiziert (Methode Devanathan und Stachurski) oder zeitbezogen gasvolumetrisch gemessen. Letztere Verfahrensweise besitzt den entscheidenden Vorteil, dass auf diese Weise der Einfluss von Oberflächenmodifizierungen (Adsorbate, Überzüge, Beschichtungen, diffusive Randzonenfunktionalisierung) auf die Hemmung oder Begünstigung der H-Aufnahme und H-Effusion untersucht werden kann.